×

水って何?

水(H2O)は、常温では"液体"ですが、高温では気化して"気体"となり、0℃以下では氷となって"固体"となります。"氷・水・水蒸気"、これを水の三態と言います。

水の特徴は、何と言ってもその"溶解力"にあります。液体の中で水ほど様々なものを溶かすものはありません。その水の優れた溶解力のおかげで、私たちは、摂取した栄養成分を血液という水分に溶かし込んで身体の隅々の細胞まで運ぶことができるのです。

水はなぜ重要と言われるの?

人間の体重に占める水分量の割合は、胎児が約90%、新生児が約75%、子どもが約70%、成人が約60〜65%、老人が約50〜55%です。例えば、体重60kgの成人の

人間は、体重の約2%の水分が失われると、口や喉がひどく渇いたり、食欲がなくなったりします。約6%失われると、ふらふらしたり、頭痛がしたり、眠くなったりします。さらに精神的にも不安定になります。約10%失われると、循環器や腎臓がうまく機能しなくなったり、筋肉が痙攣を起こしたり、意識が混濁したり、あるいは意識不明になったりします。約20%以上が失われると死に至る危険さえあります。

水の補給と排泄の関係って?

人間の身体は、約60兆個の細胞からできています。各細胞は血液に溶け込んだ栄養成分や酸素を吸収し、その反対に老廃物を血液やリンパ液に溶け込ませて排泄します。このような生命の循環機能を正常に保つために、毎日必要な水分をきちんと補給することが大切なのです。

■1日に失われる水分量(安静時)

①皮膚や呼吸からの蒸発…0.9ℓ ②尿…1.4ℓ ③便…0.2ℓ

合計…2.5ℓ(※活動すればさらに失われます)

■1日に摂る水分の目安(安静時)

①飲料水…1.2ℓ ②食事…1ℓ ③糖質や脂質の代謝…0.3ℓ

合計…2.5ℓ(※活動すればさらに必要です)

■水分の上手な摂り方

※喉が渇く前に、適度に少しずつ小分けして飲むこと

※毎日飲んでいる量を知っておくこと

※腎臓や心臓などに疾患のある人は医師の指示に従うこと

血液と水の関係って?

血液の約90%は水分です。また、人間の血管の長さは約9万6,000km(地球約2周半)にもなります。

心臓から送られた5ℓの血液は、通常約50秒で体内を一巡し、激しい運動をすると20ℓの血液がわずか12〜13秒で全身を駆け巡ると言われています。ちなみに、1日に心臓から押し出される血液の量は、約8,000ℓにもなります。

このようなことから、ドロドロの血液よりサラサラの血液の方が、心臓や血管に負担をかけず、身体に良いことが分かります。また、体内の水の汚れが、血液や細胞や臓器の汚れ、そしてやがては身体全体の汚れへとつながるのです。

水が持つその他の働きって?

これまで述べてきたように、水は「溶解作用」と「運搬と排泄の作用」を基本の働きとしています。さらに、「体温調節」、「pH調整」、「浸透圧調整」、「細胞維持」、「体液の流れの調整」など、生命を維持していく上で、欠くことのできない重要な働きも持っています。

水は、昔から美肌、肥満防止、解毒、利尿、希釈、新陳代謝促進、洗浄、解熱、老化防止、消化、精神安定などのために飲用されてきました。確かに水は、様々な働きを持つ特別な液体なのです。

身体に良い水って、どんな水?

人間が健康や生命活動を正常に維持するためには、栄養成分、酸素、免疫、ホルモンなどを血液やリンパ液に溶かし、身体の内部を速やかに循環、吸収させ、そして老廃物を排泄させる必要があります。そのため、"内部循環しやすい水"が、良い水と言えます。

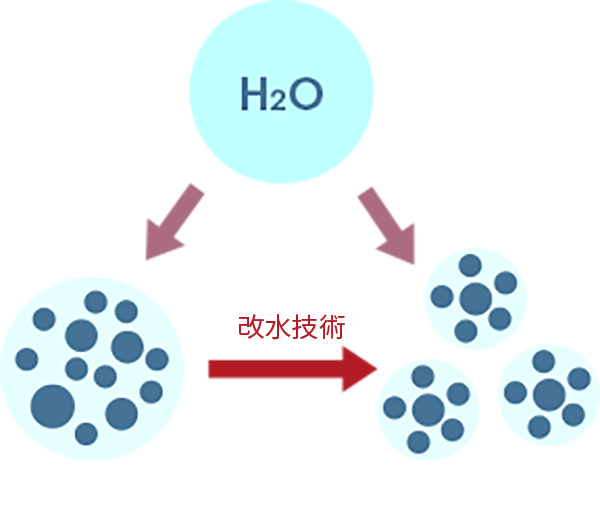

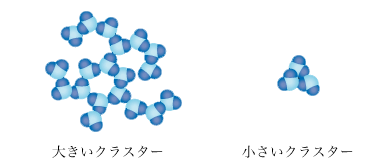

では、どんな水が内部循環に寄与するのでしょうか?水はH2Oの分子が集まり、クラスターを形成しています。クラスターとは"ぶどうの房"という意味で、H2Oの単分子がたくさん集まってできた分子集団を、『クラスターが大きい』、少ない集まりを『クラスターが小さい』と言います。

血液の約90%が水分であることを考えると、クラスターが小さい水分の血液の方が、クラスターの大きい水分の血液より毛細血管を通過しやすいことが分かります。その結果、血液やリンパ液の内部循環がスムーズに行われるようになるのです。

特に、体内でクラスターの小さい状態を保つことのできる水は、水が本来持っている生命や健康を維持するための重要な働きを、効率よく行うことができるため大変注目されています。

クラスター水「サイズダウン(SizeDown)」

クラスター水「サイズダウン(SizeDown)」

原料供給先:グローブサイエンス(http://www.globescience.co.jp/)